La madrugada del sábado 3 de enero marcó un punto de quiebre en la historia reciente de América Latina. Lo ocurrido en Venezuela no puede explicarse únicamente como un acto de “intervención grosera” de una potencia, como algunos han querido presentarlo. Estados Unidos actuó con los recursos que tenía a su alcance y, aunque la acción es controvertida, fue construyendo de manera gradual la estrategia que la hizo posible. Primero, redefinió el marco jurídico al catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas; posteriormente, abrió la puerta a la ejecución de acciones directas contra cualquier persona o grupo que el gobierno estadounidense considere parte de estas redes criminales.

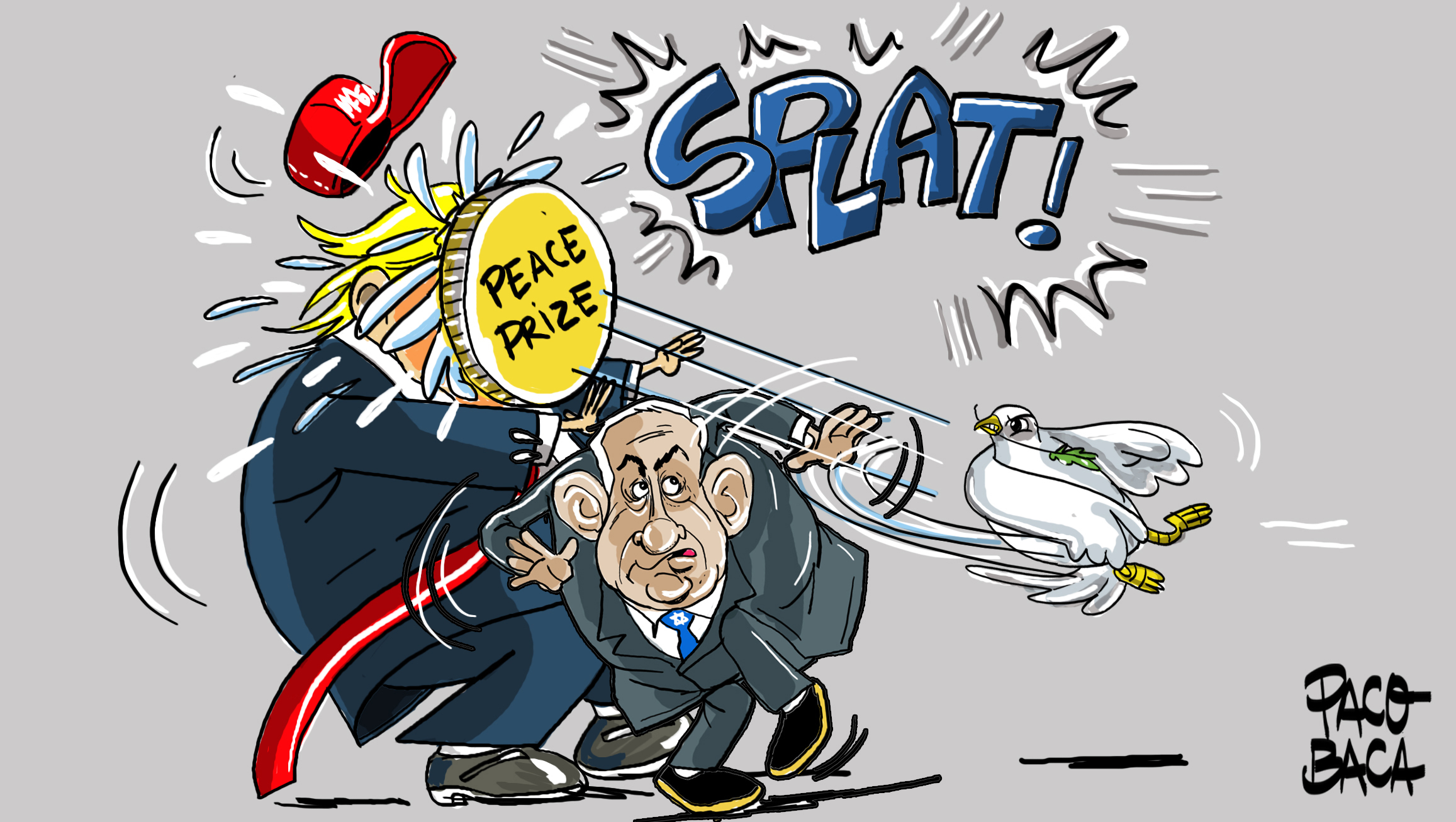

Donald Trump, consciente del peso político de su decisión, logró lo que hasta hace unos meses parecía improbable: sacar a Nicolás Maduro y a su esposa del territorio venezolano y trasladarlos a Nueva York para enfrentar procesos judiciales por narcotráfico. La reacción no se hizo esperar. Gobiernos y actores políticos afines al chavismo —particularmente en Brasil, México y Colombia— calificaron la acción como una agresión inadmisible, invocando la Carta de las Naciones Unidas y el principio de no intervención.

Sin embargo, estos mismos actores omitieron una realidad incómoda: fue el propio Maduro quien cruzó primero la línea al negarse a acreditar su triunfo en las elecciones de 2024 y cancelar cualquier posibilidad de transición. Aquella decisión terminó por clausurar lo que quedaba del orden democrático venezolano y profundizó una crisis humanitaria que ya había provocado uno de los mayores éxodos contemporáneos: más de siete millones de venezolanos abandonaron el país bajo el régimen chavista.

Ni la condena diplomática ni el discurso abstracto sobre la soberanía lograron modificar las condiciones de precariedad extrema que enfrentan millones de personas en Venezuela. En ese contexto, Estados Unidos optó por una salida que, dentro de las alternativas disponibles, implicaba el menor derramamiento de sangre posible. Aunque polémica, fue una decisión pragmática que buscó resolver un conflicto enquistado y sin canales internos de solución.

Las críticas hacia Trump han sido intensas. En su conferencia de prensa posterior a la captura, el presidente Trump informó que Washington dirigirá temporalmente el país y las empresas estadounidenses invertirán en infraestructura petrolera, lo que reforzó la narrativa de quienes sostienen que el interés estadounidense es eminentemente económico. Probablemente este es un elemento que tiene gran peso en su decisión. Sin embargo, Trump también necesita justificar su acción ante un electorado al que prometió no iniciar nuevas guerras. Hasta ahora, ha cumplido esa promesa, y al mismo tiempo ha presentado la operación como una acción que permitirá reparar agravios derivados de las expropiaciones y nacionalizaciones impulsadas por el chavismo.

Más allá de la coyuntura, Estados Unidos parece haber saldado una deuda histórica con la región. La proliferación de populismos autoritarios, particularmente en Venezuela, generó una destrucción institucional que impidió cualquier salida pactada. Durante años, las administraciones demócratas toleraron o relativizaron estas dinámicas, lo que permitió que regímenes como el venezolano o el cubano se fortalecieran.

La pregunta ahora es qué sigue para Venezuela. La descomposición institucional, la colusión entre autoridades y redes criminales, así como la persistente presión migratoria, siguen siendo problemas que afectan no solo al país, sino a toda la región y, de manera directa, a Estados Unidos. En este escenario, el objetivo estratégico de Washington ha sido fracturar la coalición que sostenía al régimen de Maduro para abrir un proceso de negociación que desemboque en una transición aunque esto no queda claro cómo se dará.

El camino no será sencillo. La administración y reconstrucción del Estado venezolano se desarrollarán en un contexto geopolítico complejo, donde potencias como Rusia y China también buscan ampliar su influencia. Con esta acción, Estados Unidos envía un mensaje inequívoco: América Latina sigue siendo su zona de influencia estratégica y no está dispuesto a cederla.

Así, la opción Venezuela pone sobre la mesa varias realidades. En primer lugar, que los conflictos enquistados pueden resolverse con menores costos si se actúa de manera decidida. En segundo término, que la arquitectura internacional de resolución de conflictos ha quedado rebasada. En tercero, que este precedente puede operar como una advertencia creíble para otras tiranías en la región. Y finalmente, que si Washington logra conducir una transición pactada hacia la estabilidad, esta intervención marcará un antes y un después en la política hemisférica, especialmente en un periodo presidencial breve y políticamente frágil como el de Donald Trump.

La opción Venezuela no solo redefine la política exterior estadounidense, sino que reabre el debate sobre los límites de la soberanía, la legitimidad del poder y la responsabilidad internacional frente a regímenes autoritarios que, amparados en una noción distorsionada de soberanía, han provocado el sufrimiento de millones de personas.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC